Nada humano nos es ajeno

Reconstruyo y reelaboro, con un poco más de sosiego, las notas que había esbozado para mi intervención hoy en el Día de la Memoria, particularmente dedicado a recordar a los movimientos pacifistas.

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos”. Mientras preparaba esta reflexión continuamente me venía a la mente el inicio de Historia de dos ciudades, de Dickens. Cuarenta años después de aquel primer “gesto por la paz” esta frase, tan antigua y tan vigente, parece escrita para nosotras: habla de la paradoja humana, de la coexistencia del horror y la esperanza, de la miseria y la dignidad que pueden convivir en una misma época, en un mismo pueblo, incluso en una misma persona.

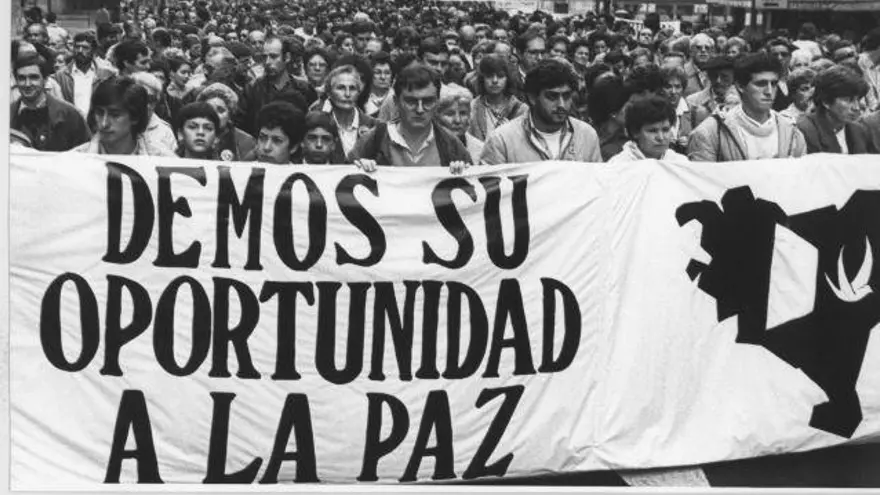

El 26 de noviembre de 1985, dos centenares de personas se reunieron en silencio durante quince minutos en la Plaza Circular de Bilbao. La convocatoria había surgido del grupo Itaka-Escolapios. No había discursos ni altavoces, solo una pancarta blanca con letras negras que decía: “Han matado a un hombre. ¿Por qué no la paz?”. Era una pregunta sencilla, casi ingenua, pero cargada de verdad.

Aquel día, el silencio habló. En realidad, el día anterior ETA había asesinado no a uno, sino a tres hombres: en Donostia, al cabo Rafael Melchor García y al soldado José Manuel Ibarzabal Luque; en Pasaia, al guardia civil Isidoro Díez Ratón. Tres nombres concretos, tres biografías truncadas, tres ausencias que se sumaban a una lista ya insoportable.

Sin embargo, la respuesta de la sociedad no fue la rabia ni la venganza, sino el silencio compartido, el gesto sereno de quienes decidieron decir “basta” sin gritar. Ese día nació, sin saberlo todavía, la semilla de la Coordinadora Gesto por la Paz, que se constituiría formalmente en mayo de 1986.

Desde 1968 hasta ese momento, las distintas ramas de ETA habían asesinado a cerca de 470 personas. Los grupos de extrema derecha y parapoliciales habían matado a otras 66. Una veintena más había perdido la vida bajo custodia o por torturas, y decenas de miembros de ETA habían muerto en enfrentamientos armados o al manipular explosivos.

Eran años oscuros, años en que el miedo se había instalado en la vida cotidiana. Como escribió Ruiz Olabuénaga en 1985, “no debería haber la mínima duda de que esta sociedad vive marcada por el dosel del miedo”. Pero el miedo, aunque real, no es la emoción que, creo, protagonizaba aquellos gestos. Ni siquiera la superación del miedo. Porque el gesto de aquel noviembre no fue un acto de héroes, sino de ciudadanas y ciudadanos. No fue una heroicidad épica, sino una afirmación moral: que la vida humana vale más que cualquier causa, que la decencia no tiene bandos.

El mensaje era universal y profundamente humano: han matado a un ser humano, y eso es suficiente

Antes de Gesto por la Paz ya había habido movilizaciones. En 1978, la manifestación “Por una Euskadi libre y en paz” había reunido a miles de personas; hubo protestas contra el secuestro y asesinato de José María Ryan en 1981, de Alberto Martín Barrios en 1983, de Enrique Casas en 1984; los Artesanos por la Paz, los Colectivos Vascos por la Paz y el Desarme… Pero lo que aportó Gesto por la Paz fue continuidad, coherencia y una ética nueva: la destribalización del dolor.

La protesta no dependía de quién fuera la víctima. No se trataba de “uno de los nuestros”, sino, simplemente, de una persona. El mensaje era universal y profundamente humano: han matado a un ser humano, y eso es suficiente. Esa fue la ruptura más importante: el rechazo a la lógica del enfrentamiento, el paso de la identidad a la humanidad.

Quienes participábamos en aquellos silencios no lo hacíamos por ser potenciales víctimas, ni por tener un vínculo personal con quienes habían sido asesinados. Podíamos no haber estado allí. Pero estuvimos. Lo hicimos porque sentíamos, de algún modo, que todo sufrimiento humano nos pertenecía. Porque sentíamos aquello que escribió Pablo Neruda en Los versos del capitán: “¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos”.

Esa fue la raíz moral de Gesto por la Paz. La afirmación callada de que cada vida humana nos concierne, de que el sufrimiento ajeno nos compromete aunque no nos toque directamente. Fue una forma de resistencia moral frente a la anestesia del miedo y, sobre todo, de la indiferencia.

En aquellos silencios se gestó una pedagogía cívica: la de la empatía activa, la del reconocimiento mutuo, la de una ciudadanía que se sabía responsable del clima moral de su tiempo. No hubo consignas, pero hubo significado. No hubo líderes, pero hubo referentes éticos. No hubo espectáculo, pero sí ejemplo.

Si Hannah Arendt habló de la “banalidad del mal” para describir cómo personas comunes podían participar en atrocidades por mera obediencia o rutina, Gesto por la Paz nos permitió vislumbrar su reverso: la banalidad del bien. También aquí eran personas corrientes, vecinas, trabajadoras, estudiantes, quienes asumieron una responsabilidad moral elemental: decir no a la violencia.

Se gestó una pedagogía cívica: la de la empatía activa, la del reconocimiento mutuo, la de una ciudadanía que se sabía responsable del clima moral de su tiempo

Desde su fundación, Gesto por la Paz encarnó una forma de acción prepolítica, profundamente ética, que devolvía al espacio público una sencillez desarmante: el gesto silencioso, la presencia colectiva, la constancia diaria. Su fuerza no residía en el poder ni en la ideología, sino en la decisión individual y colectiva de no mirar hacia otro lado.

Ese modo coral y humilde de actuar hizo posible que miles de personas “normales” se convirtieran en protagonistas morales de su tiempo. La ciudadanía de a pie, sin buscar heroísmos, sostuvo un movimiento cívico que transformó el paisaje ético y político del País Vasco.

Frente a la banalidad del mal, Gesto por la Paz nos recordó que el bien también puede ser cotidiano, repetido, y compartido: un acto simple, reiterado y profundamente humano que, precisamente por su sencillez, se vuelve revolucionario.

Y ese ejemplo nos sigue interpelando hoy. Porque vivimos de nuevo un tiempo de crispación, de deshumanización, de brutalismo. Un tiempo en que la palabra se degrada y la empatía se erosiona. Un tiempo en que los discursos se endurecen, las redes se convierten en trincheras y el otro –quien piensa distinto, quien viene de otro lugar, quien vota diferente– vuelve a ser percibido como una amenaza.

Quizá la tarea que nos toca sea sostener la memoria de quienes eligieron el silencio frente al odio y seguir afirmando, una y otra vez, que nada humano nos es ajeno

Frente a ese clima, recordar el origen moral de Gesto por la Paz no es un ejercicio de nostalgia, sino una tarea de presente. Su legado nos recuerda que la convivencia no se construye solo con leyes o instituciones, sino con actitudes éticas y gestos cotidianos. Que la paz no es un estado, sino una práctica (“No hay caminos para la paz, la paz es el camino”). Que la dignidad humana, cuando se defiende sin adjetivos, es la forma más profunda de compromiso.

Hubo un tiempo –el mejor y el peor de los tiempos– en que el silencio público, tenaz y acuerpado de unas pocas personas sirvió para que la sociedad comenzara a mirarse de otra manera.

Hoy, cuando el mundo parece volver a endurecerse, cuando el ruido, el miedo y la deshumanización vuelven a levantar muros, recordar esa raíz se hace imprescindible. Aquella ética del reconocimiento que afirmaba la humanidad común frente a cualquier causa o bandera sigue siendo una brújula moral para nuestro tiempo. Hoy, cuando el mundo parece retroceder hacia nuevas formas de brutalización, aquel lema de 1985 conserva toda su fuerza: “Han matado a una persona. ¿Por qué no la paz?”

Tal vez nuestra tarea, cuarenta años después, sea sostener esa pregunta sin cansarnos de responderla. Recordar que cada víctima, cada injusticia, cada dolor ajeno nos pertenece. Y entender, de una vez por todas, que la paz no empieza en los acuerdos, sino en el corazón de quienes se niegan a dejar de reconocer al otro como humano.

Porque también hoy, como entonces, es el mejor y el peor de los tiempos.

Y quizás, como entonces, el gesto más revolucionario sea el más simple: mantener viva la ternura cívica, el coraje silencioso, la humanidad compartida que hizo posible, en medio de la violencia, un espacio de paz.

Y quizá la tarea que nos toca sea sostener la memoria de quienes eligieron el silencio frente al odio y seguir afirmando, una y otra vez, que nada humano nos es ajeno.

Profesor titular de Sociología en la UPV/EHU

Doctor en Sociología por la Universidad de Deusto

Responsable del grupo de investigación CIVERSITY-Ciudad y Diversidad