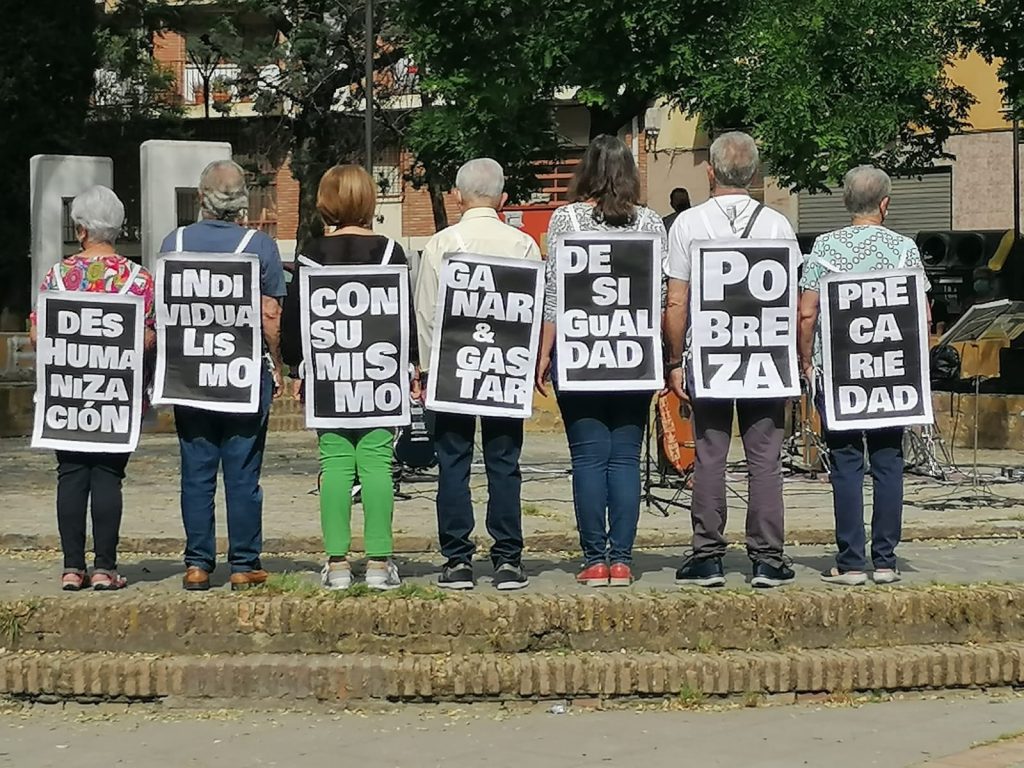

Un grito desde la dignidad para una política que escuche el clamor de los pobres

El reciente informe de EAPN sobre la evolución de la pobreza en España en 2024 revela una aparente buena noticia: el índice AROPE, que mide la pobreza y la exclusión social, ha descendido hasta alcanzar su mínimo en diez años. Este descenso se presenta como una señal de avance, de recuperación social, de que las políticas públicas están dando resultado. Pero basta con rascar apenas la superficie para ver la verdad que subyace: la pobreza severa —la más dolorosa, la que destroza los cuerpos y las almas— no solo no ha disminuido, sino que permanece inalterable.

4,4 millones de personas en España viven en condiciones de pobreza extrema. Son personas que apenas sobreviven con ingresos por debajo del 40% de la mediana estatal —es decir, con menos de 560 euros mensuales—. Esta realidad no cambia con los titulares ni con los saldos triunfalistas. Esta realidad permanece, porque no se ha querido ni sabido construir una política pública desde y para quienes están en el fondo del pozo.

Cuando los números maquillan el sufrimiento

La estadística es un lenguaje que se presta fácilmente a la manipulación. Puede servir para iluminar, pero también para ocultar. El informe lo dice con claridad: las mejoras globales no han llegado a quienes más las necesitaban. Los grupos sociales más excluidos —quienes no tienen red familiar, ni empleo estable, ni acceso real a derechos básicos— siguen fuera de cualquier dinámica de progreso.

En otras palabras: el país mejora, pero sin ellos. La recuperación existe, pero no los incluye.

Aquí se desvela el núcleo del problema: el modelo económico y político dominante en España y en Europa es capaz de crecer excluyendo. Es capaz de mejorar indicadores sin mejorar vidas. En este modelo, los pobres de solemnidad son, en el mejor de los casos, una nota al pie. En el peor, un estorbo, un margen que molesta.

Esto no es un fallo del sistema: es su funcionamiento natural. Y si no lo decimos con toda la fuerza, corremos el riesgo de seguir maquillando lo intolerable.

Los pobres no son una variable: son protagonistas silenciados

La palabra “pobre” ha sido desgastada. Ha sido domesticada. Se dice con distancia, con lástima, con estadísticas. Pero detrás de cada persona en severa pobreza hay una historia de lucha, de fracaso colectivo, de abandono institucional. No son seres pasivos que esperan una limosna del Estado: son personas con capacidades, sueños y dignidad que han sido arrojadas a la exclusión por decisiones políticas y económicas.

No hay pobreza sin responsables. No hay exclusión sin estructuras que la sustentan. No hay personas descartadas sin un sistema que decide, día tras día, quién entra y quién queda fuera.

Por eso, este artículo no busca conmover: busca provocar. No pretendo inspirar solidaridad: exige justicia. Porque los millones de personas que viven atrapadas en la pobreza no necesitan beneficencia, necesitan redistribución del poder y de la riqueza. Necesitan ser escuchadas, sí, pero sobre todo necesitan ser parte activa en la transformación.

¿De qué sirve una política pública que no llega a quien más la necesita?

El ingreso mínimo vital nació como una medida histórica. Una herramienta para garantizar un suelo mínimo de dignidad. Sin embargo, en la práctica, no ha llegado ni al 50% de las personas que deberían recibirlo. El diseño burocrático, los requisitos excluyentes, la lentitud de los trámites, lo han convertido en un derecho que no es tal.

¿Cómo se puede hablar de “escudo social” cuando millones de personas siguen cayendo? ¿Qué sentido tiene una medida si no transforma la vida concreta de quienes viven en condiciones extremas?

La respuesta es política. Sin técnica. El problema no está en la falta de herramientas, sino en la falta de voluntad real de construir una política pública desde abajo, desde la vida, desde el cuerpo herido de quienes sufren. No se trata solo de dar más recursos, sino de cambiar la lógica entera del sistema.

Mientras los gobiernos sigan gobernando desde los despachos y no desde los barrios, mientras sigan priorizando los equilibrios presupuestarios sobre la justicia social, seguiremos teniendo una democracia sin derechos para los últimos.

Desde el Evangelio, no hay neutralidad posible

Es aquí donde la fe —no una fe decorativa, sino la que nace del Evangelio vivo— se convierte en dinamita. El mensaje de Jesús no fue un consuelo para los pobres, fue una denuncia frontal contra los poderosos que los empobrecen. Fue una convocatoria a poner en el centro a quienes siempre fueron relegados.

No se puede creer en el Dios de Jesús y mirar hacia otro lado ante este escándalo estructural. No se puede hablar de reino de Dios sin tocar la tierra, sin tocar las heridas, sin tomar partido.

Y tomar partido hoy es decir alto y claro: esta pobreza es intolerable, es evitable y es fruto de decisiones. No es maldición, ni castigo, ni azar. Es consecuencia de un modelo de acumulación, de una política alejada de la vida, de una sociedad anestesiada.

Por eso, la fe que hoy necesitamos no es la que se refugia en los templos, sino la que se organiza en los barrios. La que defiende el pan, la vivienda, la salud y el trabajo como sacramentos de vida. La que convierte la compasión en organización y el consuelo en resistencia.

No es tiempo de esperar: es tiempo de actuar desde abajo

Lo que este informe de EAPN deja al descubierto es una profunda fractura: entre quienes pueden acceder a los derechos y quienes han sido expulsados del contrato social. Y ante esa fractura, no caben medias tintas. No es momento de matices, sino de acción decidida.

Necesitamos políticas que nazcan del diálogo con quienes más sufren. Que se construyen desde sus realidades, no desde las lógicas tecnocráticas. Que entiendan la pobreza no como una excepción, sino como una forma estructural de opresión que hay que erradicar.

Eso exige una transformación radical: del Estado, de la economía, de la sociedad y también de nuestras comunidades. Porque no basta con indignarse, ni siquiera con denunciar. Hay que organizarse. Hay que crear poder popular. Hay que armar redes que sostengan, que acompañen, que enfrenten. Hay que construir desde la economía social, desde la participación directa, desde la rebeldía.

Y, sobre todo, hay que hacerlo desde abajo. Desde donde duelo. Desde donde la esperanza aún no ha muerto porque se alimenta de la lucha diaria por sobrevivir.

El reino de Dios empieza en los márgenes

Si creemos en la dignidad humana, si creemos en la justicia, si creemos en el Evangelio, no podemos seguir aceptando esta forma de vida organizada en torno al descarte.

El reino de Dios no es una utopía futura: es una tarea presente. Comienza allí donde se restituye la dignidad, donde se rompe la lógica del privilegio, donde se abraza al otro no desde arriba, sino como hermano.

La pobreza severa es una herida en el alma de nuestra sociedad. Y esa herida solo sanará cuando pongamos en el centro la vida de quienes más sufren.

No solo desde la compasión, sino desde la convicción política. No solo desde la caridad, sino desde la fraternidad organizada. No solo desde el altar, sino desde la calle. Porque es en la calle donde Dios grita. Es en la exclusión donde el Evangelio se hace carne. Es en la pobreza donde se mide la verdad de nuestra fe… y de nuestra política.

Impulsando el Evangelio. Comprometido con la Pastoral Penitenciaria. Activista en la Pastoral del Trabajo de Toledo, defendiendo dignidad y derechos laborales