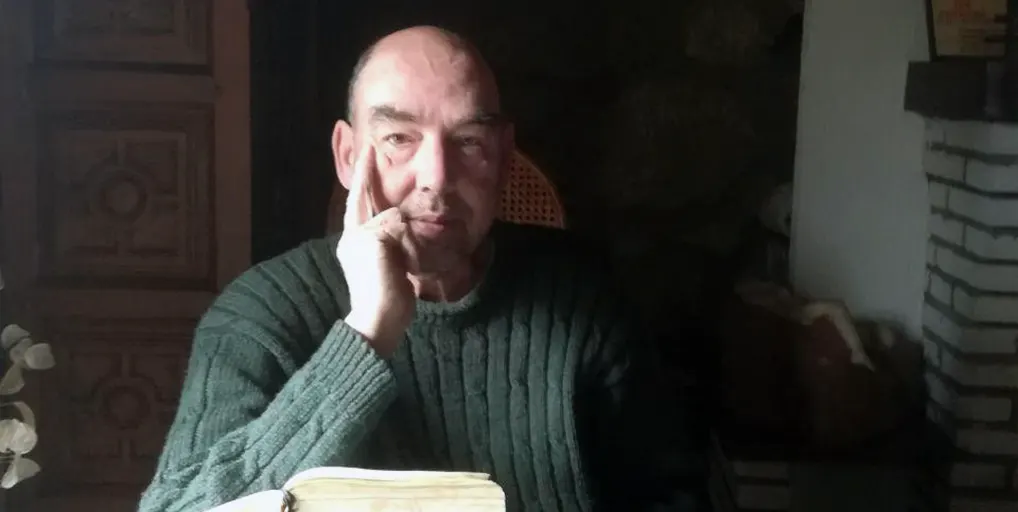

Santiago Alba Rico, filósofo: “Necesitamos “cuerpo” individual y colectivo”

Hablamos en esta entrevista con el escritor y pensador Santiago Alba Rico, colaborador habitual en medios progresistas, quien se autodefine como “ateo, católico, gramsciano, darwiniano y chestertoniano, entre otras muchas cosas”, sobre el cambio de época y las posibles alternativas a este presente incierto.

¿Se ha acabado el viejo orden neoliberal y nos adentramos en la época de la incertidumbre y el caos sistémico? ¿Cuál sería su propuesta para definir el humor del siglo?

Me atrevería a decir que “el humor del siglo” es el victimismo, fuente de todos las otros “humores” negativos (por ejemplo, el cinismo) que presiden nuestra época. Me explico. Una víctima (de violación, de racismo, de colonialismo) puede elegir uno de estos dos caminos: tratarse a sí misma como un sujeto independiente del sufrimiento que se le ha infligido o como su resultado estricto y ontológico. La víctima que elige ser ininterrumpidamente (las 24 horas del día, digamos) lo que el victimario ha hecho de ella se vuelve, por eso mismo, victimista. Como ya no es otra cosa que su dolor, el victimista deviene rencoroso, no solo en relación con el victimario (cuya victoria, de esta manera, reconoce) sino respecto del mundo en general, que nunca se muestra suficientemente empático y que a veces incluso disputa un sufrimiento del que se quiere conservar el monopolio. El victimismo es una forma de negación radical del mundo y, si se quiere, un nihilismo: en él solo cabe ya el yo herido, totalitario, exigente. Es un yo agresivo que encuentra placer en la agresividad de su dolor. Siempre ha habido víctimas victimistas, como excepción y como patología, y si hoy se percibe una tendencia mayor a la victimización se debe sin duda a la disolución de los marcos de lucha colectivos y al triunfo de un individualismo neoliberal que obliga a negociar en privado la propia supervivencia.

Los victimarios se han apoderado

también del victimismo

Ahora bien, si señalo el victimismo como el espíritu de nuestro tiempo es porque lo propio de nuestro tiempo es que el victimismo, más allá de las víctimas, se ha apoderado asimismo de los victimarios. O mejor dicho: los victimarios se han apoderado también del victimismo. Putin, por ejemplo, invade Ucrania como “víctima” de la OTAN y de Occidente. Netanyahu, por su parte, comete un genocidio en Gaza como “víctima” del “antisemitismo” palestino y universal. Y Trump impone aranceles delirantes y alimenta la “retraducción imperial” del mundo como “víctima” del parasitismo europeo (y de la “codicia” de sus víctimas históricas). También la ultraderecha gana votos apoyándose en el victimismo: los españoles son víctimas de los inmigrantes, los hombres blancos del feminismo y los agricultores del ecologismo. No es una casualidad: el victimismo es la mayor fuente de odio y rencor imaginable y el odio y el rencor constituyen ya el único motor de movilización aún funcional en un mundo incapaz de proyectarse en el futuro con un poco de luz y de esperanza.

¿Cómo la técnica y el equilibrio de fuerzas sociales están cambiando el sentido de “lo humano” hoy en día y afectando a la propia organización social?

La cuestión aquí es qué entendemos por “lo humano”. Esa es la verdadera encrucijada en este momento de mutación civilizacional. Esa es, aún más, la verdadera batalla ideológica de nuestro tiempo. ¿”Lo humano” es lo terrestre o lo aéreo? ¿Identificamos la humanidad con el pensamiento o con la inteligencia? ¿Con la medida o con el cálculo? ¿Con el cuerpo o con la tecnología digital? Como sabemos, es en este conflicto donde se juega en estos momentos el destino político de la humanidad: ¿humanismo o poshumanismo?

El desafío es defender la vieja humanidad,

chapucera y corporal, como condición de todo

“progreso” humano

Una de las fuentes de las que se alimenta el trumpismo es ese proyecto radical de transformación del mundo encarnado en figuras como Peter Thiel, Elon Musk, Curtis Yarvin, que ven en la monarquía tecnológica (y en la superación del cuerpo) la victoria definitiva de la humanidad. Frente a esa utopía delirante (desgraciadamente dotada de medios y poder) el desafío es, a mi juicio, el de defender la vieja humanidad, chapucera y corporal, como condición de todo “progreso” humano, y ello sin caer en conservadurismos reaccionarios, como los que defiende, por ejemplo, Bannon. El humanismo (es decir, el socialismo y el cristianismo) se están quedando sin espacio frente a estas dos corrientes (utopista y reaccionaria) que el trumpismo ha unido, siguiendo, en realidad, el camino de China.

¿Corremos el riesgo de que se pierda el sentido del trabajo humano, orientado a la realización personal, al avance de la sociedad y al cuidado del planeta para que quede definitiva y totalmente subyugado a su mercantilización y rentabilidad económica?

Eso ya ha ocurrido, me temo. Si exploramos con el filósofo Bernard Stiegler la diferencia entre “empleo” y “trabajo”, podemos decir que bajo el capitalismo (y más bajo el capitalismo neoliberal) el trabajo, entendido como intervención autogestionada en el mundo material o cultural, ha desaparecido. En nuestra época casi nadie trabaja ya: todos somos empleados, en el sentido de que tenemos un empleo en lugar de un trabajo y porque tener empleo significa ser “empleado” o “utilizado” por fuerzas sólo interesadas en el propio beneficio económico. Ni siquiera “trabajamos” ya en nuestro tiempo libre, incorporado también, a través del consumo y el ocio digital, al ámbito del “empleo”. Es lo que el propio Stiegler ha llamado “proletarización del ocio”: quiero decir que tampoco somos dueños de nuestro tiempo libre, secuestrado por una industria del entretenimiento y unas tecnologías digitales que explotan económicamente nuestro ocio y nos impiden construir nuestros propios medios, individuales y colectivos, de “recreación”. La IA introduce ahora, tanto en el campo de la producción como del ocio, un elemento anti-humanista adicional: nuestros cuerpos no sirven ya ni para producir riqueza ni para producir placer. O al menos este es el plan del poshumanismo, porque los cuerpos siguen existiendo y son imprevisibles.

Tampoco somos dueños

de nuestro tiempo libre, secuestrado

por la industria del entretenimiento

¿Qué cabe esperar de la transformación del trabajo y cómo evitar que siga creciendo la desigualdad y el individualismo extremo?

No me atrevo a hacer predicciones. Lo que me llama la atención es el efecto paradójico de la IA (la gran apuesta geoeconómica de las grandes potencias capitalistas); es decir, el hecho de que la IA amenaza mucho más el trabajo que el empleo. Vuelve prescindibles a los trabajadores intelectuales (desde administrativos y CEO a traductores e ilustradores) mientras no puede sustituir, por ejemplo, a los trabajadores del campo: la IA puede incluso bombardear países, pero no recoger nuestras fresas ni nuestros melones, tareas que hoy realizan, por cierto, inmigrantes muchas veces sin papeles, ellos sí “imprescindibles” para alimentar incluso a los defensores del poshumanismo. En cuanto a qué podemos hacer contra la desigualdad y el individualismo, no creo que nadie tenga la respuesta, salvo la muy general de “transformar el mundo” o “acabar con el capitalismo”, fórmulas que se limitan en realidad a plantear de nuevo la pregunta: “cómo transformar el mundo” o “cómo acabar con el capitalismo”.

Tenemos que trabajar los vínculos concretos en la vida cotidiana

y apoyar los bienes pequeños y las alianzas promiscuas

en el ámbito político e institucional

En el contexto concreto en el que vivimos (en el que la única alternativa al neoliberalismo es el fascismo), tendríamos que intentar no convertir las grandes palabras en pretextos para la inacción: la impotencia suele conducirnos a la enunciación vacía de verdades radicales irrealizables que, por eso mismo, nos eximen de los pequeños trabajos de transformación cotidiana. La anti-política caracteriza tanto a los círculos de la ultraderecha negacionista como a los de cierta izquierda radical. Creo que en estos momentos tenemos que trabajar los vínculos concretos en la vida cotidiana (porque ahí se construyen los relatos que luego generan los odios y los entusiasmos colectivos) y apoyar los bienes pequeños y las alianzas promiscuas en el ámbito político e institucional. Necesitamos “cuerpo” individual y colectivo.

¿Qué sueños le quedan a la población trabajadora del mundo cuando ya ni siquiera se puede confiar en el “impulso civilizador” del comercio, ni en la promesa de la prosperidad compartida?

La palabra clave es “compartir”. Si no hay un horizonte de futuro compartido, se imponen las ambiciones y frustraciones de orden individual: las propias, digamos, de una clase media global reformateada por el neoliberalismo. Los sueños son de consumo, de riqueza súbita, de visibilidad fulminante; las frustraciones conducen por eso al cinismo, al victimismo y al rencor. No es fácil generalizar (porque donde hay cuerpos hay resistencia), pero es sin duda esa la fuente de la que se alimenta la tendencia global al nuevo fascismo, que ofrece sobre todo el placer de identificar y odiar a un culpable común.

¿En qué han fallado las democracias para que estén perdiendo su prestigio?

Una verdadera democracia reposa sobre dos pivotes: uno formal (división de poderes, Estado de Derecho, elecciones, parlamento, derechos civiles) y otro material (la adhesión activa, consciente, de las mayorías sociales, inseparable de los derechos económicos y la justicia social).

El socialismo histórico del siglo XX prescindió del pivote formal por “burgués” y acabó sojuzgando a las mayorías sociales; el neoliberalismo creyó, por su parte, que podía prescindir de la materialidad democrática y ha acabado por socavar las instituciones. Ahora nos dejamos tentar por una “tercera vía” que, en realidad, es muy antigua: la plutocracia directa y la monarquía empresarial; es decir, formas posmodernas de cesarismo y dictadura providencialista. El camino histórico que lleva a este resultado es doble: se llama estalinismo y neoliberalismo.

¿Va a resultar la democracia liberal un “sueño de verano”, limitado temporal y geográficamente o se puede esperar que surjan nuevas experiencias fuera del “viejo Occidente”?

En términos históricos, en efecto, la experiencia democrática ha sido una excepción temporal y geográfica, pero eso no tiene por qué querer decir nada: la luz eléctrica, por ejemplo, tiene poco más de cien años y nadie se la plantea como una “excepción” sino como una normalidad deseable e irrenunciable.

En Europa, la democracia nació en Grecia, en condiciones esclavistas, y luego renació dos veces en el siglo XX, en condiciones capitalistas que han acabado por hacerla “indeseable” para las mayorías sociales. En el resto del mundo, contra el colonialismo primero y luego contra el sistema bipolar internacional, se intentaron experiencias que acabaron malparadas por una combinación de entropía y presión externa. Las últimas, tras la derrota de la URSS, se extendieron por todo el mundo (desde las llamadas “revoluciones naranjas” hasta las revoluciones “árabes”) pero tuvieron su expresión institucional más esperanzadora en América Latina. Su fracaso, inducido o no, franqueó el paso al “destropopulismo” y al fascismo. Del “ciclo progresista latinoamericano” quedan migajas y hasta tal punto en situación precaria (Boric en Chile, Petro en Colombia, Lula en Brasil) que apenas pueden hacer otra cosa que resistir el embate del nuevo capitalismo imperial.

Los BRICS o la Organización de

Cooperación de Shanghái no son ni más democráticas,

al contrario, ni más anticapitalistas

Los BRICS, por ejemplo, o la Organización de Cooperación de Shanghái, se configuran como alternativas a la hegemonía occidental, pero no son ni más democráticas, al contrario, ni más anticapitalistas. Habrá que inventar nuevas alternativas reciclando todas las tradiciones, sin rechazar nada, lejos del eurocentrismo dominante en el siglo XX, pero sin caer en una occidentalofobia bajo la que se ocultan tantas veces otras formas de imperialismo y otras oligarquías autoritarias. Habrá que inventar, si se quiere, “otro lugar”; es decir, otras condiciones, y eso llevará mucho tiempo, un tiempo que quizás no tenemos.

En definitiva: debemos entender y justificar el cuestionamiento de la Europa hipócrita y neocolonial por parte del llamado sur global, pero no debemos aprobar ni apoyar cualquiera de sus manifestaciones. Putin, por ejemplo, no es un paladín del anti-imperialismo y el anticapitalismo: es, al contrario, el invasor imperialista de Ucrania y el representante de una oligarquía capitalista reaccionaria y despótica.

¿Qué responsabilidad cabe achacar a las fuerzas progresistas en la decadencia democrática y esa cierta inoperancia que parece tener ante las fuerzas reaccionarias?

En términos geopolíticos, una parte de la izquierda ha seguido haciendo una lectura del mundo que no se corresponde con los cambios operados en las últimas décadas. Ha seguido aplicando esquemas de Guerra Fría. Una de las causas, a mi juicio, de la derrota del ciclo progresista latinoamericano es que el sedicente “socialismo del siglo XXI” seguía instalado, en término geopolíticos, en el siglo XX, de manera que, ante las revueltas “árabes”, por ejemplo, se alineó con las dictaduras y con la contrarrevolución regional.

En términos de política local, no deberíamos olvidar nunca (pensemos en España en el caso de Podemos) los bulos y fakes, el sectarismo de los medios de comunicación y las “policías patrióticas”, pero no podemos tampoco desdeñar, a la hora de explicar el alejamiento de las mayorías sociales, el elitismo cultural de las izquierdas, la disonancia entre discursos y conductas y el canibalismo de sus internas. Lo que era (en el caso de Podemos) una promesa de aventura y renovación se convirtió en poco tiempo en un estalinismo de patio de colegio.

¿Puede y debe el Gobierno de coalición de España, como poco inusual para lo que existe en su entorno, resistir por más tiempo?

Me gustaría mucho que resistiese. Decir que el Gobierno de coalición español es uno de los mejores gobiernos del mundo dice poco del gobierno y mucho del mundo en el que vivimos. Pero en ese mundo realmente existente no podemos permitirnos renunciar a este asidero fragilísimo, a esta prórroga un poco desesperada. ¿Si creo que va a resistir? Entre seis meses y dos años. La cuestión, en todo caso, no es si es posible hacerlo durar más tiempo sino si la izquierda está haciendo algo para hacerlo durar y, más allá, si se está preparando para afrontar un probable gobierno PP-Vox.

¿Ve posible un nuevo reencantamiento político al estilo 15M? ¿sería positivo?

El 15M fue un movimiento de repolitización juvenil; hoy buena parte de la juventud ha emprendido el camino contrario: el de una antipolitización radical. El placer de construir ha sido sustituido por el placer de odiar. Y el placer de odiar puede suscitar entusiasmo (en su sentido griego) pero no ilusión ni “encantamiento”. En todo caso, el 15M no lo esperaba nadie; y si no debemos sentarnos a esperar lo inesperado, tampoco podemos despreciar el trabajo de miles de jóvenes que, en un mundo más amenazador, están políticamente mejor situados que nosotros. Son una minoría, pero nosotros, en mi generación (tengo sesenta y cinco años), también lo éramos y estábamos mucho más equivocados (no éramos, por ejemplo, ni feministas ni ecologistas ni democráticos). El 15M fue una excepción que no volverá a repetirse en muchos años. Lo que ocurra ocurrirá en otras plazas y de otro modo.

El placer de construir ha sido

sustituido por el placer

de odiar

¿Cómo valora el legado del papa Francisco y cuál podría ser su aportación para devolver la esperanza perdida?

Es difícil saber qué va a ser del legado de Francisco en manos de León XIV, que a menudo parece distanciarse de él. Pero creo que, siendo un hombre conservador, Francisco fue, mientras duró su pontificado, el gobernante más “progresista” del mundo: por su sensibilidad social, ecologista y humana. Para algunas personas de izquierdas fue sin duda un referente. No podíamos seguirlo en cuestiones sexuales o de género, claro, pero ignorar la potencia de sus reformas dentro de la Iglesia y la audacia de su discurso fuera de ella -como han hecho tantos izquierdistas dogmáticos- supone renunciar a entender el mundo y a cambiarlo, aunque sea milimétricamente.

Se nos olvida que las palabra,

pronunciadas desde un lugar privilegiado

como es el Vaticano sí cambian el mundo

Pocas veces en la historia una izquierda minoritaria y en retroceso ha podido contar con un aliado tan poderoso y, en realidad, tan afín. Nadie ha comprendido esto mejor que mi amigo vaticanista Gorka Larrabeiti. Cuando murió, escribí un artículo llamando la atención sobre el fallecimiento casi simultáneo de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay. Se parecían. Detentaban los dos un magisterio, una autoridad semejante; muy poco poder político, mucho poder real. Se nos olvida que las palabras, pronunciadas desde un lugar privilegiado como es el Vaticano, según supo ver bien Gramsci, sí cambian el mundo. O al menos lo sacuden. La pregunta es si no nos hemos olvidado ya del legado del papa Francisco.

¿Ha cambiado mucho su visión de la religión, en particular, el cristianismo dada su experiencia vital en países mayoritariamente musulmanes?

No, no ha sido el islam el que ha cambiado mi visión del cristianismo. Por formación, por sensibilidad, he sido siempre un “católico ateo”; educado bajo el franquismo en un colegio del Opus Dei, mi lectura de Marx y mi alineamiento político de izquierdas me volvieron en la adolescencia fanáticamente anticlerical, y ello como reacción y como pequeña “impostación” juvenil. Fue quizás ese rechazo el que me llevó a estudiar más o menos a fondo el islam como antes, ya siendo ateo (ateo, sí, no agnóstico), había estudiado dos años de teología.

Pero el islam me fascina como objeto de estudio mientras que el cristianismo me interpela, para bien y para mal, desde las propias entrañas. Mi recristianización (sin dejar de ser ateo, insisto) se corresponde con toda una serie de cambios convergentes que se produjeron en mi vida mental al hilo (diría) de las “revoluciones árabes”: un alejamiento de la geopolítica, del marxismo simplón, del elitismo sectario, del antiespañolismo sumario. Creo, por otra parte, que un musulmán puede encontrar en el islam, contra el fanatismo, lo que un buen cristiano encuentra en el cristianismo contra el clericalismo y la injusticia social. Se puede ser anticlerical y católico, como lo demuestra el propio papa Francisco. Y se puede ser ateo, católico, gramsciano, darwiniano y chestertoniano, entre otras muchas cosas que no solemos incluir en el mismo paquete, pero que sería bueno mezclar con tino.

El papa Francisco daba gran importancia a los movimientos populares y la autoorganización, ¿qué capacidad de transformación y humanización considera que tienen en la actualidad?

Muy limitada, entre otras razones porque su jurisdicción se ha encogido con la precarización del trabajo y la disolución neoliberal de la espacialidad y los vínculos laborales. Pero que sea limitada no quiere decir que haya que renunciar a los sindicatos, sino –al contrario– tratar de ampliar su campo de intervención. No hay que renunciar a ninguna forma de organización colectiva: ni de barrio ni de clase, ni lúdicas ni políticas.

¿Está preparada la filosofía, con el gran avance del conocimiento, para inspirar nuevas formas de habitar este mundo, de relacionarnos y de afrontar los grandes desafíos de este tiempo de manera más justa y racional?

No estoy seguro de que debamos pedir tanto a la filosofía, una disciplina que habitualmente ha pensado el mundo desde fuera y que solo ha introducido cambios por vía indirecta. No estoy seguro siquiera de que existan hoy filósofos. Sí profesores de filosofía y, en general, pensadores y ensayistas más o menos vigorosos. Lo que sí necesitamos es “filósofos” infiltrados en todas las disciplinas, capaces de pensar esos avances y transformaciones desde la “ética terrestre” (por aludir al título de uno de mis libros): necesitamos pensadores infiltrados en el derecho, en la biología, en la informática, en la física, en la medicina. Y necesitamos pensadores infiltrados en la agricultura, las fábricas y las oficinas bancarias. Y, desde luego, en los bares, donde (como explicaba Gramsci) se moldea la hegemonía política (por misteriosos caminos hasta allí llegaba, recuerda en sus Cuadernos, el pensamiento de Croce).

¿Y la espiritualidad, tiene algo que aportar desde su punto de vista?

No sabría muy bien cómo definir la “espiritualidad”. ¿Es el horror que se siente ante el sufrimiento de un niño? ¿La belleza de una puesta de sol? ¿El rigor inexplicable de un poema de Lorca, de un gesto de amor materno, de un sacrificio solidario? ¿El “exceso” irreductible a la economía y el pragmatismo? ¿Lo que sobra cuando hemos satisfecho las demandas del capitalismo? Todo eso, no me cabe duda, sirve de mucho: sirve, sobre todo, para llevar ya con nosotros, dentro de nosotros, entre nosotros, ese otro mundo complejo y rugoso, un poco inexplicable, mucho más humano, que nos quieren “aplanar”. Y que queremos proteger y rescatar. •

Redactor jefe de Noticias Obreras