Francisco, el Papa que abrazó a los descartados, habló desde las cárceles y defendió el trabajo digno

Después de estos primeros días, con el corazón más sosegado y el alma todavía estremecida, nacen estas reflexiones a vuelapluma sobre el Papa Francisco. No con el tono frío del resumen histórico ni el cálculo del balance institucional, sino con el temblor de quien ha sido interpelado, removido, tocado en lo más hondo por un pastor que se atrevió a vivir el Evangelio hasta las últimas consecuencias.

Francisco no fue un fenómeno comunicativo, fue un testigo evangélico. No fue un estratega del cambio, fue un discípulo radical. Su muerte ha dejado un hueco en el corazón de la Iglesia y del mundo, pero su vida nos dejó una herencia mucho más peligrosa: la claridad luminosa del Evangelio vivido sin anestesia.

Este Papa latinoamericano no dejó indiferente a nadie. Ni dentro ni fuera de la Iglesia. En su estilo austero, en sus gestos espontáneos, en su lenguaje directo y sin rebusques, muchos descubrieron el aroma del Evangelio vivo, concreto, actual. Y también, el anuncio de una Iglesia distinta: menos autorreferencial, más servicial; menos de sacristía, más de frontera.

La revolución de la ternura

Francisco habló muchas veces de la “revolución de la ternura”. Le gustaba esa expresión. No por blanda, sino por profundamente evangélica. En un mundo herido por la violencia, el descarte, el individualismo, Francisco habló de acariciar el dolor, de tocar las llagas, de dejarse afectar por el sufrimiento del otro.

Fue la ternura de un pastor que sabía mirar. Que no necesitaba mil palabras para comprender una historia. Que con una caricia en la mejilla de un niño migrante o con un abrazo a un enfermo decía más que cualquier encíclica.

Y fue también una ternura valiente, que no temió hablar de las heridas de la Iglesia, ni denunciar lo que debía cambiar. Porque el amor, cuando es verdadero, no calla. Acompaña, pero también sacude.

Las Bienaventuranzas como hoja de ruta

Francisco nos invitó una y otra vez a volver al centro del Evangelio: las Bienaventuranzas. Ahí, decía, está el carnet de identidad del cristiano. Pero no las usó como una lista de deseos espirituales, sino como un mapa concreto para vivir. Un programa pastoral, social, político incluso, en el sentido más profundo: el de construir la polis del Reino.

Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre de justicia… Francisco hizo de estas palabras una geografía del Reino. Porque supo que ahí está el rostro de Cristo. No en los discursos rimbombantes, sino en las lágrimas del descartado, en las manos del trabajador explotado, en el suspiro del preso, en la mirada de la madre sin techo.

Tierra, techo y trabajo: el Evangelio de los pobres

La famosa trilogía de las Tres T —tierra, techo y trabajo— se volvió síntesis de su predicación social. Francisco sabía que hablar de dignidad sin tocar estos tres pilares era quedarse en la superficie. Porque el Evangelio, si no se encarna en lo concreto, se convierte en ideología o en consuelo barato.

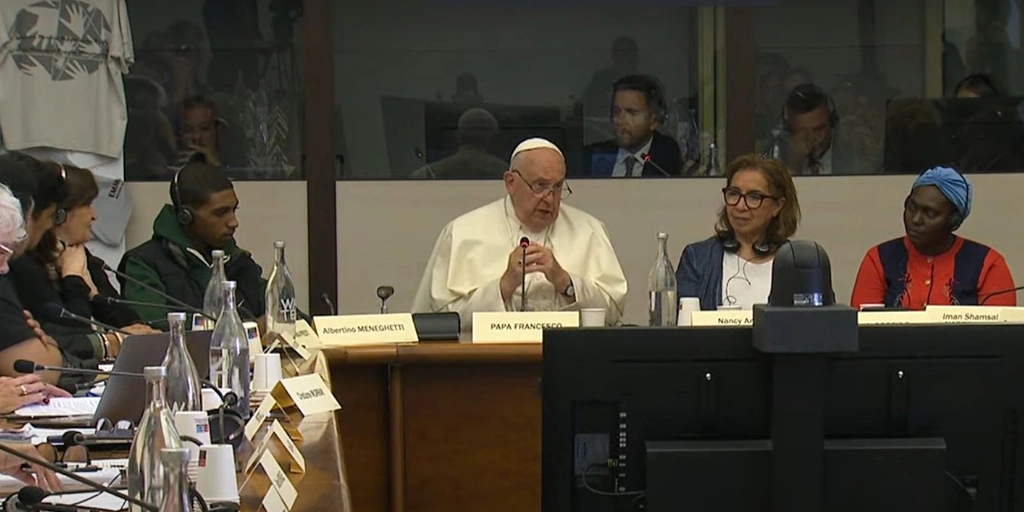

Convocó a los movimientos populares para escuchar sus sueños, para legitimar sus luchas, para decirles que la Iglesia no está en otra parte, sino ahí donde ellos se organizan para vivir con dignidad.

Y lo hizo con palabras valientes, muchas veces incómodas para el poder. Porque no buscó agradar a los fuertes, sino defender a los frágiles. Porque no buscó aplaudir el orden establecido, sino anunciar un orden nuevo.

Una Iglesia misionera: salir, curar, escuchar

“Prefiero una Iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse”. Esa frase, tantas veces citada, define el estilo pastoral que Francisco impulsó con convicción: una Iglesia en salida, que no espera en los templos, que va donde está la vida, el conflicto, la herida.

No fue un eslogan. Fue una praxis. Cada viaje, cada visita, cada gesto, llevaba el sello de ese sueño: una Iglesia que no teme mancharse para curar. Que no mide el éxito en números, sino en fidelidad al Evangelio.

Esa Iglesia misionera no es una estructura, es una actitud. Es una manera de estar en el mundo. Con los pies sucios de caminar entre los pobres, y los ojos limpios de mirar con misericordia.

Una pastoral del trabajo: la dignidad no se negocia

El trabajo fue para Francisco una de las grandes causas de su pontificado. No por capricho ideológico, sino por convicción cristológica: porque el Dios de los cristianos trabajó con sus manos. Porque Jesús fue obrero. Porque donde se niega trabajo digno, se niega también el rostro de Dios.

Defendió a los trabajadores, denunció la precariedad, interpeló a las grandes corporaciones, reclamó condiciones justas. Y lo hizo no solo con palabras, sino con cercanía, con encuentros, con oración compartida. Porque entendía que el Evangelio no está en las alturas, sino en las manos que sudan.

Una opción preferencial por los presos

Entre los signos más proféticos del Papa Francisco estuvo su cercanía a los privados de libertad. Desde el primer Jueves Santo de su pontificado, cuando lavó los pies de jóvenes presos, hasta sus continuas visitas a cárceles en distintos continentes, Francisco recordó que el Evangelio nos llama a visitar a los presos, a reconocer en ellos a Cristo cautivo.

No se trataba de un gesto simbólico. Era una convicción profunda: que la misericordia no conoce muros, que la dignidad humana no caduca con la sentencia judicial. Que la gracia puede florecer incluso en las celdas más oscuras. En cada reclusorio, en cada mirada de interno, Francisco supo ver una historia herida, pero también una posibilidad redimida.

Predicó allí con ternura y firmeza, compartió lágrimas, oró en silencio. Habló de segundas oportunidades, de justicia restaurativa, de una Iglesia que no condena sino que acompaña. Y recordó a la sociedad que no hay verdadera paz sin reconciliación, ni seguridad sin inclusión.

Misericordia y caridad: el corazón de una Iglesia viva

Si hubo una palabra que marcó su pontificado, fue misericordia. Desde su elección hasta sus últimos discursos, fue el hilo conductor de su predicación. Porque para Francisco, la misericordia no era un tema, era el corazón de Dios. Era la manera más verdadera de hablar del Padre.

El Jubileo de la Misericordia no fue un año litúrgico, fue una revolución espiritual. Una llamada a la conversión del corazón y de las estructuras. Una pedagogía del encuentro. Una pedagogía del perdón.

Perdonó con generosidad. Habló sin condenar. Comprendió sin relativizar. Amó sin condiciones. Y eso, en el mundo de las polarizaciones, de las trincheras ideológicas, fue profundamente contracultural.

La caridad, para Francisco, fue más que una virtud teologal: fue una forma de vida, el termómetro más exacto de la fe auténtica. Recordó incansablemente que la caridad no es asistencialismo ni filantropía, sino la expresión más profunda del amor cristiano: ver al otro como hermano y actuar en consecuencia.

En este horizonte, tuvo palabras constantes de aliento para Cáritas, esa “mano visible” de la Iglesia que sirve sin pedir nada a cambio. Francisco no solo la valoró institucionalmente, sino espiritualmente: vio en ella la expresión más fiel de una Iglesia samaritana, que se arrodilla ante el herido del camino.

Animó a fortalecer sus estructuras, sí, pero sobre todo a conservar su alma. Nos recordó que donde hay una comunidad que comparte, que acompaña, que escucha y que se organiza para servir, allí está la Iglesia viva, allí está el Evangelio encarnado.

Una esperanza que no decepciona

Pero esta esperanza tiene una raíz aún más profunda: la resurrección. Francisco no nos ofreció consuelos efímeros ni optimismos ingenuos, sino la certeza pascual de que el amor ha vencido a la muerte. Su mirada estaba anclada en Cristo resucitado, y por eso podía anunciar la vida aun en los márgenes más oscuros, en las cárceles, en los campos de refugiados, en los hospitales olvidados.

Nos recordó que la resurrección no es solo un dogma, sino una forma de mirar el mundo. Es creer que cada herida puede ser sanada, que cada historia puede resucitar, que Dios sigue haciendo nuevas todas las cosas. Francisco vivió con la certeza de que la última palabra no la tiene el mal, sino la misericordia; no la tiene el fracaso, sino la fidelidad de Dios.

Por eso su esperanza no decepciona: porque nace del sepulcro vacío y florece en cada gesto de amor verdadero.

En un mundo fatigado por el desencanto, Francisco sembró esperanza. No una esperanza mágica ni superficial, sino la esperanza pascual, la que brota desde el sepulcro vacío. La que cree que la vida es más fuerte que la muerte. La que se fía de Dios incluso en la noche.

Fue un sembrador de esperanza. Con sus viajes a periferias olvidadas. Con sus gestos con los descartados. Con su manera de mirar, de hablar, de callar.

Nos enseñó que el cristiano no es alguien que tiene todas las respuestas, sino alguien que no pierde la esperanza. Que no se cansa de amar. Que se levanta, una y otra vez, para seguir caminando.

Una herencia viva, una interpelación encendida

La muerte de Francisco no es el fin de una etapa. Es el comienzo de una responsabilidad. Porque su legado no puede encerrarse en libros ni en homenajes. Su legado exige ser vivido.

Nos toca seguir. Con el Evangelio en la mano y los pobres en el corazón. Con la alegría de quien ha sido amado, y la valentía de quien quiere amar como él. Con la firmeza de la fe y la ternura de la misericordia.

Francisco se fue. Pero su testimonio queda. Su estilo queda. El Evangelio que él vivió y anunció —el mismo que ilumina el caminar de la Iglesia desde sus orígenes— sigue siendo nuestra luz. Un Evangelio que no fue suyo, sino de Cristo, y que él encarnó con radicalidad y ternura. Nosotros estamos llamados a continuar ese camino, caminando con los pobres, acompañando a los excluidos, viviendo el amor como medida de todas las cosas.

Impulsando el Evangelio. Comprometido con la Pastoral Penitenciaria. Activista en la Pastoral del Trabajo de Toledo, defendiendo dignidad y derechos laborales