Trump: un desafío para la Iglesia estadounidense

Al escuchar gritos de “¡Estados Unidos primero!” se remueve la memoria y nos recuerda que en Europa se ha cantado “Deutschland über alles!”. Todo ya sido escuchado antes de ahora: la retórica política no tiene mucha imaginación.

“Berlín, 27 de junio de 1932. En el interior del estadio Grünewald, 120.000 personas escuchan absortas un extraño diálogo, reproducido a todo volumen por los altavoces. Es una pregunta y respuesta entre lo militarista y lo religioso, con una voz que pregunta: ‘¿Quién es responsable de nuestra miseria?’ y un coro que responde al unísono: ‘¡El sistema!. ¿Y quién está detrás del sistema?’ continúa la voz. ‘Los judíos’, repite el coro. El diálogo continúa más o menos así: ‘¿Qué es Adolf Hitler para nosotros? ¡Una fe!. ¿Y qué más? Nuestra única esperanza’. Finalmente, la voz grita: ‘¡Alemania!’. Y todo el estadio responde al unísono: ‘¡Despierta!’. También los ‘Deutsche Christen’, los cristianos alemanes, estaban allí para gritar: ‘¡Heil Hitler!’».

La reacción de las Iglesias

Dos años más tarde, sin embargo, surgió la Bekennende Kirche y la Iglesia Confesante, bajo la presión de Karl Barth, D. Bonhoeffer y Martin Niemöller (estos dos últimos pagarían con sus vidas), nació para denunciar los elementos paganos, racistas y nacionalistas de la ideología del Tercer Reich.

En mayo de 1934, representantes de varias iglesias evangélicas, luteranas, reformadas y otras se reunieron en una iglesia a las afueras de Barmen (distrito de Wuppertal) en Renania-Westfalia. Ese sínodo seguirá siendo famoso en la historia. A los gritos que resonaban por todos los lados: “¿Quién es Hitler para nosotros? ¡Una fe!” y ¿Cuál es nuestra única esperanza? ¡Alemania!” se impuso a las iglesias que proclamaran de nuevo una Confesión de Fe. La declaración teológica de Barmen, reafirmando la fe en Jesucristo como único Señor y rechazando el Führerprinzip, el reconocimiento de otro líder absoluto, fue el primer acto de resistencia cristiana al nazismo, marcando la asunción por parte de las Iglesias de las responsabilidades políticas que les correspondían frente a la injusticia y constituyó el inicio de una renovación de la eclesiología protestante.

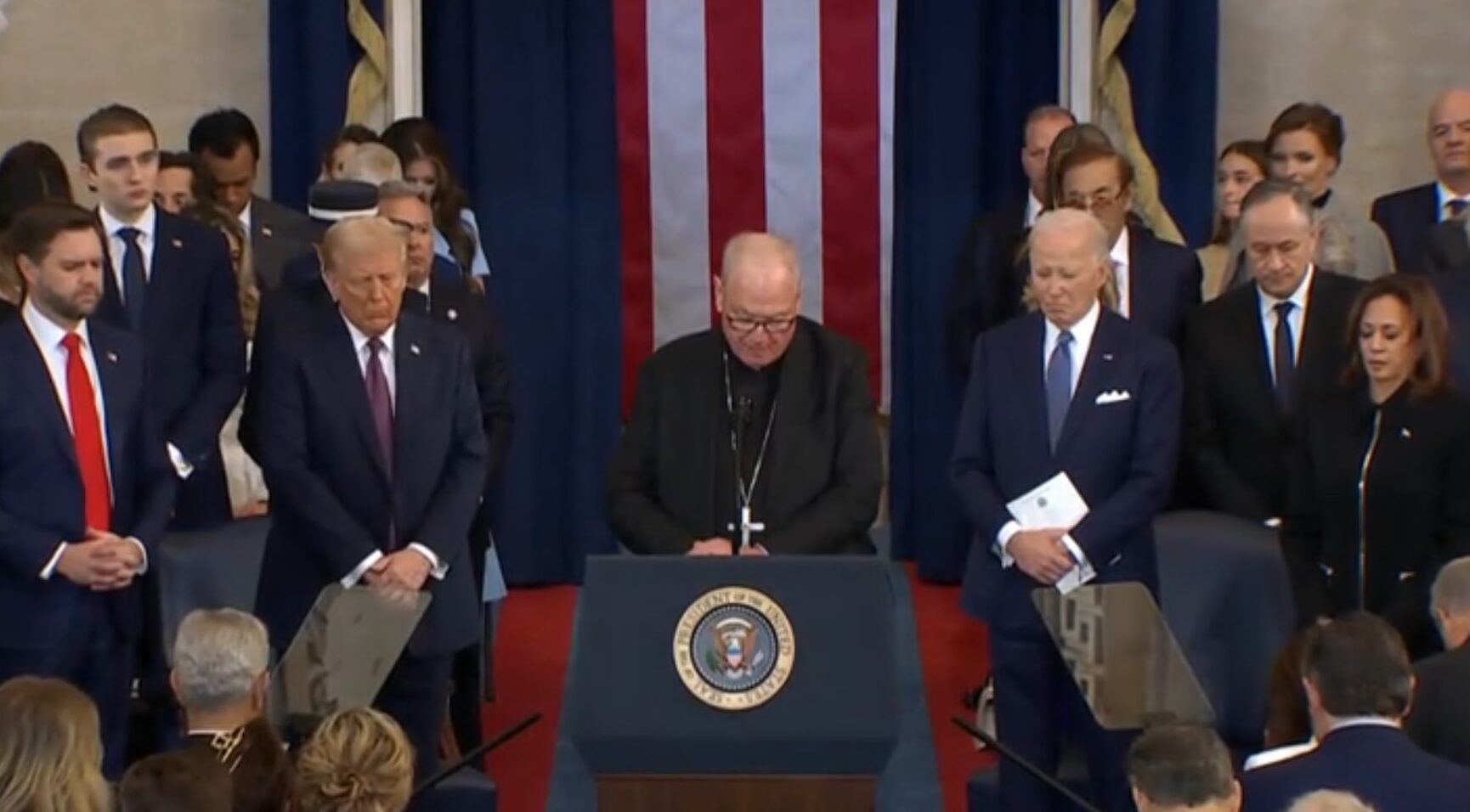

En nuestros días, el clamor de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, la violencia de sus discursos, la violación verbal del respeto a la dignidad de la persona humana, a cualquier pueblo al que pertenezca y en cualquier lugar y situación en que se encuentre, las innegables vetas de racismo en sus juicios sobre los migrantes, el carácter disruptivo de sus primeros actos legislativos está trayendo recuerdos de lo que sucedió en Alemania en los años treinta del siglo pasado.

Arrogancia y desprecio

No estamos, gracias a Dios, en ese nivel de gravedad trágica. Pero observar, aquí y allá, en la arrogancia de los discursos de Trump y en los primeros movimientos de su administración, algunas analogías claras, es chocante y preocupante.

Que el presidente de los Estados Unidos, en la inauguración de su mandato, declare: “Dios me salvó para que América pudiera volver a ser grande. La edad de oro comienza ahora” no puede dejar de alertar a cualquiera que tenga buena memoria. He aquí que, de hecho, promete: “Nunca olvidaremos nuestro país, la carta constitucional y sobre todo nuestro Dios” y en nombre de su Dios inaugura la edad de oro, enviando tropas a la frontera con México contra los migrantes, proponiendo la deportación de la población de Gaza a Egipto y prometiendo a los estadounidenses un futuro de nuevas conquistas: “Recuperaremos el Canal de Panamá”, entrelazando con ello algunas amenazas a Dinamarca de invadir y tomar posesión de Groenlandia y a Canadá de trasladar algunos tramos de sus fronteras “¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”.

La política de acogida de migrantes queda asimilada a una oferta de hospitalidad a “criminales peligrosos, muchos de los cuales provienen de prisiones e instituciones psiquiátricas que han entrado ilegalmente en nuestro país desde todo el mundo”. Para contrarrestar “la desastrosa invasión del país” por parte de “bandas criminales” de todos los orígenes, promete una política de expulsiones y rechazos, y una “gran deportación”.

Es difícil no darse cuenta del aire de racismo que se percibe en este desprecio por la masa de pobres que se agolpan en las fronteras de los Estados, y no basta para disolverlo ni siquiera la promesa formal de poner fin a “la política gubernamental de ingeniería social de la raza y el género”.

Ni siquiera se detiene en los límites de la libertad de pensamiento y expresión, máxima salvaguarda de la democracia, al iniciar una operación para despedir a altos funcionarios de inmigración que piensan diferente a él.

La política de solidaridad, que es vista con desprecio, se contrapone con la promesa de enriquecer a los estadounidenses: “En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondremos aranceles e impuestos a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos”.

Un problema para las Iglesias

Con este programa y, habiendo revocado, nada más llegar al poder, el derecho a ser ciudadano de cualquier persona nacida en el territorio y suspendido el programa de admisión de nuevos refugiados, aumentando las operaciones de deportación, con miles de arrestos y órdenes de arresto emitidas, Trump se declara, el mayor protector, de todos los tiempos, del cristianismo y la religión: “Nadie ha hecho más por el cristianismo, ni por los evangélicos, ni por la religión misma, que yo”.

El problema para la Iglesia, sin embargo, no es el señor Donald Trump, sino la masa de sus votantes y sus admiradores, o más bien toda una cultura, la exaltación del poder, de la riqueza y de la propia superioridad hasta el punto de justificar la opresión, para hacer grande a Estados Unidos, en nombre de Dios: “Nunca olvidaremos a nuestro país, la carta constitucional y, sobre todo, a nuestro Dios”.

A pesar de la gran diversidad de situaciones en comparación con la Iglesia alemana de los años 1930, sigue siendo cierto que incluso la Iglesia estadounidense hoy se encuentra ante un Comandante en Jefe que pretende ser enviado por Dios y que propone una visión de la vida impregnada de motivos paganos, no exento de matices racistas, de perfil opuesto al de las bienaventuranzas.

Es difícil liberarse de la cuestión de si a la Iglesia no se le impone el deber de proclamar de nuevo, clara y firmemente, la profesión de fe cristiana, a saber, que sólo Jesucristo, como se narra en los Evangelios, es la única Palabra de Dios que hay que escuchar, en la que se confía y obedecer.

La Iglesia tiene el deber de dar testimonio de que quiere vivir asumiendo la jerarquía de los valores y de los mandamientos de acción enunciados por Jesús, tal como se atestiguan en los cuatro evangelios. De aquel Jesús que dirigió su anuncio de salvación en primer lugar a los pobres, que en la tentación del desierto se negó a salvar al mundo con el poder del dinero y del poder, que trazó los caminos de la felicidad declarando bienaventurados a los mansos, a los que trabajan por la justicia, a los misericordiosos, a los pacificadores, los perseguidos por la justicia, y reservando su “¡Ay!” para los ricos y los buscadores de placeres.

Nadie piensa que las palabras de Jesús puedan traducirse en tantos capítulos de un programa político, pero tampoco es concebible que la Iglesia pueda callar y mucho menos que pueda aplaudir una cultura, una propaganda, una legislación en flagrante contradicción con el modo de vida evangélico.

¿Un nuevo “Barmen”?

El episcopado estadounidense, apreciando su lucha contra las leyes liberales sobre el aborto y la política de género, ha acompañado en gran medida la política de Trump con una actitud de simpatía. Sin embargo, frente a las últimas medidas contra los migrantes, la Conferencia Episcopal no podía dejar de tomar posición: por boca de su secretario declaró: “Se trata de opciones profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables”.

Uno se pregunta si esto es suficiente o si no es necesario ir más allá del juicio que se debe dar a esta o aquella medida de la Administración Trump, para comparar toda una atmósfera, un conjunto de sensibilidades y pensamientos, una costumbre y la jerarquía de valores sobre la base de los cuales los electores fueron llamados a hacer grande a América, con la visión del mundo del Evangelio y los caminos trazados por Jesús para caminar en la vida hacia el reino de Dios.

Si bien podemos atribuir las ambiciones mesiánicas de Trump a la retórica política de un momento, como el del día de la inauguración, sigue siendo cierto que su programa político y la cultura que representa y de la que ha extraído el amplio consenso del que goza, exigen que la voz de la Iglesia se levante para proclamar las Bienaventuranzas, la confesión de fe en el valor de la justicia y de la paz, de la solidaridad humana y de la fraternidad universal, en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana, ante todo de los pobres y marginados y en la inquebrantable esperanza de un mundo mejor.

¿Podemos esperar de Washington, como lo hizo Barmen en el siglo pasado, una nueva Declaración solemne de la Profesión de Fe Cristiana?

•••

Texto publicado originalmente en SettimanaNews de Italia. Traducción al español realizada por Jesús Martínez Gordo

Sacerdote de la diócesis de Pisa, profesor de Dogmática en el Estudio Teológico Florentino de Italia